Проповедь в Неделю Крестопоклонную

Евангелие от Марка, 8:34 – 9:1

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.

Сегодняшний евангельский отрывок читается в воскресенье, которое называется Крестопоклонным и является срединным воскресенье Святой Четыредесятницы, то есть предпасхального поста.

Отрывок этот невелик по объему, и мы можем поразмышлять над ним, прочитывая буквально каждый стих.

В первом его стихе Иисус Христос говорит, обращаясь к Своим ученикам, а по сути дела, не только непосредственно к ним, но и ко всем, кто будет читать эти слова: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк, 8:34).

Эти слова стали хрестоматийными и теперь известны многим. Обращу ваше внимание прежде всего на то, что кто хочет идти за Мною – это условное предложение. Господь Иисус Христос безусловно оставляет человеку свободу и право выбора. «Невольник не богомольник», – гласит народная поговорка, которая афористично и точно выражает смысл христианства. Невозможно стать христианином принудительно. Соблазн побудить к этому человека велик. Я сейчас говорю не о стратегиях государственного масштаба, когда христианство переводится на уровень идеологии и в этом смысле мыслится полезным и видится полезным государству, а о значительно более практических вещах. Когда мне больно за моего близкого, который погибает, как мне видно, в каких-то бедах, в пороке, в неправильном отношении к жизни, миру и самому себе, может возникнуть желание заставить его стать хорошим, заставить его поверить. И вот тут можно вспомнить сегодняшний евангельский текст или, для его расширения, «Легенду о Великом инквизиторе» Достоевского, в которой как раз рассказано о том, что является результатом воплощения идеи принудительного добра. Так вот, Господь наш Иисус Христос оставляет за человеком свободу.

Тот, кто выбирает следование за Ним, будет иметь награду, которая описана в сегодняшнем Евангелии: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе (Мк. 9:1). То есть уже здесь, на земле, можно увидеть райскую славу, утешение и преображение бытия, полноту жизни, которая наступает для человека, оставшегося верным в главном и соблюдшего сердце свое для Бога и правды Божией в этом мире.

Но для того, чтобы, согласившись быть христианином, получить эту награду, нужно исполнить некоторые условия, о которых Господь говорит так: отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8:34).

Итак, условий три.

Первое – отвергнуться себя. Христианство воспринимает человека не в контексте руссоистской антропологии, согласно которой человек хорош сам по себе, так что, если его, как цветок, пересадить на возделанное поле и оставить расти самого по себе, он принесет дивный плод и будет вкусен и свеж, ясен и прекрасен. Мы смотрим на человека как на существо, в котором изначальная хорошесть искажена привитым к нему злом. В саду мы к дичку прививаем хорошую веточку, и оно начинает плодоносить, а здесь к хорошему дереву была привита дурная ветка, и дерево стало неплодоносным. Поэтому нужно измениться, отвергнуться себя, то есть преодолеть свою падшую природу и начать жить не противоестественно, а сверхъестественно, то есть справляясь с теми немощами нашей природы, которые называются довольно мудреным славянским выражением «удобопреклонность ко греху». Человек, которому она свойственно, на дурное соглашается охотнее, чем на хорошее. Например, если приводить совсем бытовой пример, ему легче выпить банку пива лежа на диване, чем встать и подмести комнату.

Второе условие пути ко Спасению – взять свой крест, то есть принять то, что жизнь – это не есть что-то вроде поездки не просто в комфортабельном автомобиле, но даже и на троллейбусе, и даже на велосипеде с инерцией. Все мы знаем спортивный велосипед: разгоняешься, ставишь ноги на педали, и он едет. По христианскому пониманию, жизнь – это как детский велосипедик, самый полезный, в котором педали нужно крутить все время, и если на какое-то время остановишься, тут же и упадешь. Крестоношение – это восприятие жизни не как развлечения или инерционного существования, но непрестанного делания, когда, продолжая наш пример, крутишь педали все время, а при этом имеешь возможность любоваться прекрасной картиной мира, видеть восходы и закаты, встречать снег и дождь и многое иное дивное и славное.

Третий важный принцип христианского миропонимания – «следуй за Мною». Аскетика, то есть сохранение себя от греха, важна не сама по себе, как, скажем, Великий пост в представлении многих популярных изданий, которые рекомендуют соблюдать его чисто в гастрономическом отношении. Сегодня буквально везде, в любом кафе представлено постное меню. Но есть определенные продукты – еще не значит соблюдать пост. Равно как заниматься аскетическими упражнениями, которые не связаны с устремлением души к Богу (как это делал, скажем, Рахметов), не значит приносить добрый для своей души результат. Потому что главная цель и польза достигнуты не будут.

Вот такое короткое, казалось бы, размышление только над несколькими стихами Евангелия показывает, что эта Книга Жизни – не высокая метафора, а практический учебник, который хотя бы иногда стоит последовательно применять к себе.

Протоиерей Максим Козлов

Проповедь в Неделю 2-ю Великого поста. Исцеление расслабленного

Евангелие от Марка, 2:1-12

Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме.

Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово.

И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.

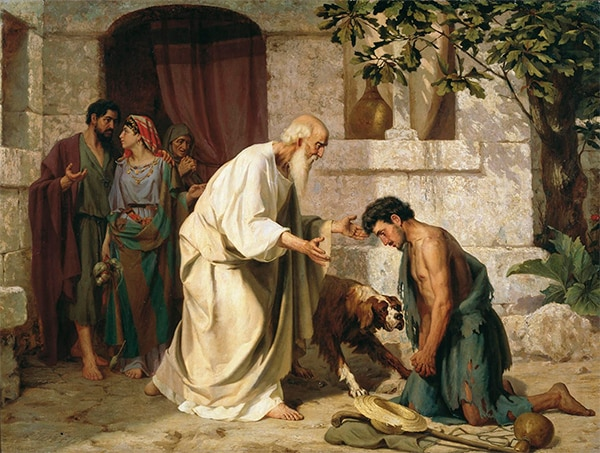

Исцеление расслабленного в Капернауме (Лк. 5, 17-26). Северная стена; Италия. Равенна; VI в.; местонахождение: Италия. Равенна. Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово (итал. Basilica di Sant’Apollinare Nuovo); Местоположение: Неф

Сегодняшний рассказ апостола и евангелиста Марка – одно из многих повествований о чудесах, которые сотворил Христос во время своего общественного служения. Именно так в христианском богословии традиционно называются три с половиной года, в продолжении которых Он выходил на проповедь.

Казалось бы, чудо и чудо, одно из многих, о которых мы читали в Евангелии, слышали в пересказе евангельского повествования или видели на картинах. Но отметим, что каждое чудо Христос непременно сопровождает тем или иным словом. Оно обращено или к человеку, с которым совершается чудо, или к окружающим. И к нам тоже слово это имеет определенное отношение.

В сегодняшнем рассказе об исцелении расслабленного, то есть, говоря современным языком, паралитика, обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, этот человек был парализован полностью, так что сам никак не мог передвигаться и, очень вероятно, с трудом говорил или не мог говорить вообще. Расслабленного принесли четыре его друга; именно они, а не он сам, просили о исцелении. Евангелист Марк пишет, что Иисус обращается к расслабленному, увидев веру его друзей, и говорит следующие слова: чадо! прощаются тебе грехи твои (Мк. 2:5). Иные скажут: «А где же здесь свобода человека? Почему друзья не спросили расслабленного, хочет ли он быть исцеленным? Где здесь то внутреннее конечное самоопределение, которое ожидается от каждого имеющего в себе образ и подобие Божие, то есть внутренне свободного?» Но дело в том, что Господь сотворил человека не только с даром свободы и способностью к ней, но и с высшим даром – даром любви. Никто не вправе отнять эту любовь и поставить выше нее какой-то иной закон. Четыре друга, которым было жалко несчастного паралитика и больно за него, которые несут его на одре (то есть носилках или переносной кровати) по жарким и пыльным дорогам Иудеи, прорываются ко Христу сквозь окружающую Его толпу, являют закон, который выше свободы самоопределения и волеизъявления. И Бог этот закон нашего сердца принимает, любит, приветствует и отвечает на него прежде, чем на прочее. Причем отвечает приметным образом. Он не сразу исцеляет парализованного человека, но сперва говорит ему: чадо! прощаются тебе грехи твои. Не при всяком исцелении Христос говорит о грехах, но только в тех случаях, когда болезнь была очевидным следствием греха. В Евангелии может быть не сказано, в чем состояли грехи конкретного человека, но Своими словами Христос свидетельствует, а в иных случаях отрицает, что болезнь есть следствие личного греха. Нам часто не хочется думать о связи греха и болезни и считать, по крайней мере, в отношении себя и близких, что болезнь – вполне естественное следствие, например, старения, дурной экологии, каких-то привходящих жизненных обстоятельств и так далее. Но об этой увязке применительно не к другим людям, но к самому себе каждому человеку хотя бы время от времени полезно задуматься и понять: то, что с ним происходит – не случайность. Происходит это вовсе не потому, что ему уже не двадцать пять, а сорок пять лет. И, может быть, придется признать, что он имеет то, что в конечном итоге заслуживает.

Христос говорит о прощении грехов и вызывает возмущение иудейских старейшин. Они считают, что Он богохульствует: Кто Он такой, чтобы прощать грехи? И дальше происходит еще одна примечательная беседа. Свидетельствуя о том, что прощение грехов выше исцеления, и убеждая людей в том, что это так, Христос говорит: для чего так помышляете в сердцах ваших?

Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи (Мк. 2: 8-10). И действительно говорит эти слова, и человек исцеляется. Но, исцелив его от паралича, Господь вновь и вновь говорит нам о том, что не телесного исцеления мы должны искать в первую очередь. Если перед нами будет выбор между внешним исцелением от телесных болезней и исцелением души от ее недугов, нужно не усомниться в том, что главное – душа. А за ней, за ее исцелением, может приложиться и исцеление телесного состава. Это не просто принять, когда такой выбор стоит лично перед тобой, когда это твоя селезенка, твой пораженный раком организм, или когда у твоего ребенка что-то болит. Но если мы действительно верим в вечность, то помним о том, что то, что будет потом там, где всякая слеза будет отерта, а всякая боль забыта и уйдет все земное, неизмеримо более значимо, чем то, что может произойти в этом мире, эти слова Христа кажутся важными и для нашей жизни.

Протоиерей Максим Козлов

Проповедь в Прощеное воскресенье

Евангелие от Матфея, 6:14-21

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Сегодня, в Прощеное воскресенье (которое само по себе есть очень важный день церковного года, предваряющий начало Великого поста), читается отрывок из Евангелия от Матфея, а именно, стихи 14-21 из 6-й главы.

Вечерня с Чином прощения в Храме Христа Спасителя. Фото: Патриархия.Ру

Слова, которые выбраны для того, чтобы мы их услышали в канун поста, не могут быть случайными. Обращу ваше внимание только на некоторые моменты сегодняшнего евангельского чтения. Так, Господь в Нагорной проповеди, то есть во время изложения основ нравственного учения, которое Он предлагает своим ученикам, в частности, говорит: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-15). Это – принципиально важная максима христианской жизни. Подумаем, почему. Сейчас мы вступаем в Великий пост, время, когда человек призывается к покаянию, то есть к такому внутреннему изменению, которое означало бы не формальное, а реальное переосмысление своей жизни в отношении Бога, вечности, самого себя и того, как хочется жить дальше. Это изменение нашего отношения и оценки себя перед лицом Божиим неизбежно связано и с нашим изменением в отношении к другим людям. Прощая другого человека, перестаешь воспринимать его как врага, перестаешь считать то, что нас на сегодня разделает, окончательным и до вечности продолжающимся. В прощении может быть несколько правильных путей и несколько ошибок. Ошибки могут состоять в том, что я говорю человеку: «Я тебя прощаю, конечно, но ни в этой жизни, ни в будущей лучше бы нам никак не пересекаться. И даже если ты будешь спасен – а я желаю тебе быть спасенным – надо бы нам как-то находиться в разных уголках рая». И это, конечно, лукавство.

С другой стороны, не всякое прощение может и должно означать, что этот человек вновь станет близким другом. Есть вещи, через которые невозможно переступить и которые не нужно и не должно забывать: тяжкое предательство, поступки и слова, которые значили нечто не только для тебя, но и для окружающих людей. Но то, что человек не станет тебе вновь близким другом, не означает, что он не может быть тобою прощен. Изменяя свое отношение к нему, ты перестаешь ненавидеть и не принимать его, отделяешь его грех и немощи от самого человека. И это уже очень и очень важно.

Есть еще одна область, на которую важно распространить прощение. В сегодняшний день легко попросить извинения у тех, кто не слишком перед нами виноват или перед кем мы не слишком виноваты, и приятно друг другу улыбнуться. Вот коллега неправильно или неловко пошутил; мы пожали друг другу руки, и все прошло. Человек в храме, в приходе когда-то на нас не так посмотрел, на ногу наступил – и мы помирились. Это несложно. Значительно сложнее попросить прощения у тех людей, по отношению к которым обиды копились годами. Это бывают самые близкие люди: члены нашей семьи, друзья или те, с кем Господь нас соединяет на долгое время. И вот тут очень важно не согласиться с тем, что то, что произошло – это окончательно, что наши прежние, может быть, даже многолетние опыты преодоления в себе греха и обиды оказались неудачными. Нам дается шанс – и этими словами Евангелия он очень подкрепляется – выйти навстречу человеку. И нам дается награда, современные люди сказали бы «бонус». Этот бонус исключительно велик. Простив немногое, мы получаем чрезвычайное прощение от Отца нашего Небесного. Хотя бы памятуя об этой награде, как не задуматься о том, что мы можем сделать сегодня?

Протоиерей Максим Козлов

О Страшном суде

Аудиозапись размышлений прот. Максима Козлова о Страшном суде: «Подготовка предстать Богу должна идти не через исчисления признаков последних времен, определении: глобализация — это время, когда антихрист прийдет, или еще нет…»

Неделя о блудном сыне

Евангелие от Луки

У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Лк.15:11-32.

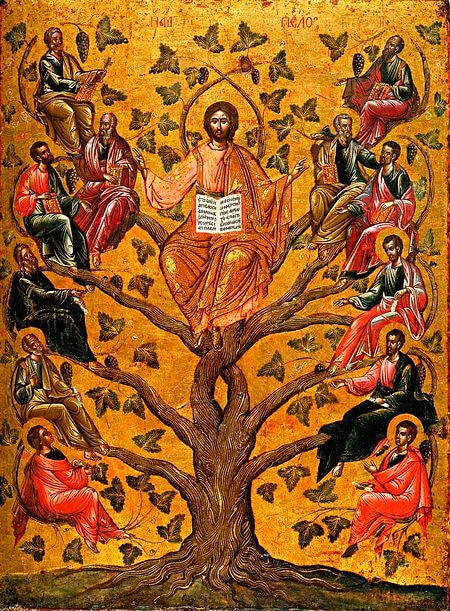

Сегодняшнее евангельское чтение ― притча о блудном сыне, в которой три главных действующих лица: младший сын, ушедший на страну далече, как это звучит в славянском тексте Евангелия, в дальнюю страну; старший сын, оставшийся с отцом, и сам отец. Вот сначала поговорим о тех, кто в этой притче описан и представлен, а потом подумаем над тем, кто не упоминается, и почему это произошло.

Первый, о ком невозможно не задуматься ― это, конечно же, отец. Его образ, я думаю, самый яркий и значимый для нас в этой притче. Христианин понимает, что здесь речь идет не просто о хорошем родителе, но Господь Иисус Христос в этой притче подразумевает Самого Бога, от Которого все мы, так или иначе, в той или иной степени, ушли на ту самую страну далече. Но, прибегая к притчам, Господь всякий раз одновременно говорит и о высшем, и имеет в виду ту действительность, которую описывает непосредственно. Притча в том и заключается, что она, будучи вполне реальным описанием того или иного достоверного, по крайней мере психологически достоверного события, возводит это описание к высшему.

Так вот, представим себе этого отца. На минуту забудем, что речь идет о Творце неба и земли, и подумаем, что это просто отец двух сыновей. Младший из них ― а младших, как мы знаем даже по сказкам русским, нередко любят больше ― уходит на дальнюю страну и просит выделить ему часть имущества, все, что полагается ему по закону. Подумаем о переживаниях отца в этот момент. Он прекрасно понимал, что сын, решивший жить, как сказали бы теперь, своей головой, на самом деле решил жить не головой, а страстями, следуя собственным представлениям о том, что следует взять от молодости. Отец, безусловно, знал, что неизбежно последует вслед за этим.

Но и тут ― мы должны непременно обратить на это внимание ― не стал упрекать сына, не стать говорить, что тот должен ему за воспитание, за образование, за полученное в юности и в детстве воздать, что он не имеет права с ним так поступить ― ничего этого мы не слышим из уст отца, он не предъявляет никаких претензий и не высказывает никакой обиды. Отец отделяет для сына все, что тот просит, понимая: единственное, что можно сделать в подобной ситуации ― это предоставить ребенку свободу действий, какими бы опасностями ему эта свобода ни грозила. Потому что всякое принуждение только бы обострило ситуацию.

Это решение отца должно подвести нас еще к одной мысли. Вот вновь вспомним, что под отцом в притче подразумевается Отец наш Небесный и что под младшим блудным сыном имеется в виду та часть человеческого рода, которая отходит от Бога, лучшего из отцов, на страну далече. Это значит, что не все зависит и в нашей жизни от опыта воспитателя, не все зависит от родителей, которые находятся рядом со своими детьми, преемниками, воспитанниками и учениками. В этом смысле не всегда нужно человеку заниматься самоедством по поводу того, что происходит с его детьми. И уж тем более никто не имеет права упрекать, по всей видимости, хороших, достойный, добрых людей, дети которых их примеру не следуют. Чаще всего дело не в каких-то тайных изъянах родительского воспитания, а в том великом, но и рискованном даре свободы, которым выросшие дети пользуются так, что свобода их за ними остается, только реализуется, к сожалению, не во благо.

В каком-то смысле выбор, в конечном итоге, зависит только от самого человека. Как говорит апостол Павел, каждый своему Богу сам стоит и падает (см.: Рим. 14, 4). Никто не может быть лишен этой свободы воли, свободы выбора, который каждый и реализует в своей жизни. Итак, младший сын ушел, сделавшись человеком далеко не бедным. Очевидно, что он провел на чужбине изрядный срок, прежде чем все истратил и впал в нужду до такой степени, что вынужден был есть нечто отвратительное, чем питаются свиньи. Все это время отец его ждал и держал двери открытыми.

Пожалуй, вот это единственное, чем мы, наряду с молитвой, можем помочь нашим бывшим воспитанникам, ушедшим на страну далече. В душе молиться и не запирать дверь, ждать, что возвращение когда-нибудь последует и что в этот момент мы в сердце своем не сотворим стену, в которую упрется тот, кто потянулся назад, к настоящей жизни, а не к той иллюзии жизни, которую он надеялся найти в реализации собственных страстей. Поступок младшего сына вполне типичен. В каком-то смысле по отношению к Богу каждый из нас поступает так же, как он.

По сути, его выбор – это выбор своеволия, которое он пытается реализовать. Но все дело в том, что своя воля до добра не доводит. Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит, — говорит нам народная мудрость. А вот исполнение воли Божьей, даже если она реализуется через следование воли тех, к кому мы прислушаемся, для человека чаще всего оказывается спасительно. Своеволие, даже, казалось бы, направленное на благо — хотя под благом, опять же, в большинстве случаев мы подразумеваем на самом деле греховное – так вот, своеволие неизбежно ведет человека к пагубе.

Вот и младшего сына постигла та же участь. Все, что казалось прежде ярким и привлекательным, то, что казалось настоящей жизнью, вместо прозябания в доме отца, на поверку оказалось отвратительным и гнусным. И сын осознал, что, тяжко согрешив, на большее, чем свиньи, он рассчитывать не может. Но младший сын проявляет свойство, которое не каждому из нас присуще. Он находит в себе силы преодолеть собственную гордость, которая стоит так часто между человеком и его покаянием. Он решается назвать вещи своими именами. «Что я тут делаю? Наемники, рабы моего отца имеют лучшее. Я возвращусь к нему и скажу, что я недостоин называть сыном, но попрошу принять меня хотя бы одним из его наемников».

Решение покаянно вернуться к человеку, которого ты бесконечно оскорбил своим поступком — очень нелегкий выбор. Этот поступок свидетельствует о том, что мужество и нравственное достоинство не до конца угасли в душе младшего сына. Двери покаяния открываются только перед тем, кто сможет преодолеть свою гордость, ту стену, которую мы воздвигаем между собой и другими людьми, между собой и Отцом нашим Небесным. Ну и, наконец, мы видим в этой притче и старшего сына. Обычно о нем говорят как о человеке, который не сумел порадоваться покаянию брата. Обращаясь к отцу, он даже говорит не «мой брат», а «этот твой сын».

Он действительно был обижен. И здесь мы должны отметить все же одно очень важное обстоятельство. Отец не осудил за слова обиды своего старшего сына, он лишь засвидетельствовал, все отчее принадлежит ему по праву, и напомнил о причине своей радости. Это значит, что и в старшем ребенке он видел хорошее, правильное начало. Ведь обида старшего сына происходила от ревности об отчем доме, от неравнодушия к тому, что было совершено его братом по отношению к отцу. В этой ревности, ревности о правде Божьей, о Боге, обо всех тех людях, к которым так должно относиться, и состоит оправдание старшего сына, не нашедшего в первый момент силы приступить к младшему сыну с любовью.

Таким образом, перед нами во всех троих свидетельство подлинной любви. Мы видим троих людей, объединенных одним общим свойством, как бы они ни были различны в своих жизненных выборах. Это свойство ― неравнодушие. Никто из них не равнодушен. И это удивительное, редкое по нынешним временам качество делает возможной ту встречу в доме отца, которая и венчает сегодняшнюю притчу таким радостным и оптимистическим финалом.

Протоиерей Максим Козлов

Проповедь в неделю о мытаре и фарисее

Евангелие от Луки, 18:10-14

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

Это воскресенье по церковному календарю – первое из череды подготовительных воскресных дней перед началом Великого Поста. По тому отрывку, который мы только что слышали, оно называется воскресеньем, или, по-славянски, Неделей о мытаре и фарисее. И посвящено двум людям, которые, как рассказывает апостол Лука, вошли в ветхозаветный Иерусалимский храм помолиться и молились несколько различным образом.

Фарисей в молитве Бога благодарил за себя, за то, что он хороший человек, не грабит, не обижает, не прелюбодействует. И тут он не удержался от того, чтобы даже в молитве сказать «как этот мытарь». Тот, видимо, мозолил ему глаза. Здесь еще раз напомню, что мытарь – это не несчастный бродяжка, не нищий, не бомж, а высокопоставленный чиновник, но нелюбимый. Не буду приводить названий ныне нелюбимых чиновников, каждый может себе представить кого-нибудь, кто на социальной лестнице занимает положение высокое, но вместе с этим, как цену за свое высокое положение, испивает и стабильную нелюбовь населения. Так вот, фарисей не любил мытаря, предателя Родины, сотрудника римских оккупантов, сборщика налогов, не забывающего и себя. Да и было за что не любить. И вот он и не удержался. Боже! Благодарю Тебя, что я не таков. (Лк 18: 11) Перечислил, чем он хорош: постится два раза в неделю, то есть вдвое больше, чем полагалось по ветхозаветному закону, десятину дает из всего, что приобретает, – а это немалая жертва, между прочим.

Мытарь же стоял вдали от него. Несмотря на высокое социальное положение, его внутреннее устроение было далеко от благостности фарисея. Он стоял, не чувствуя себя ни хорошим, ни оправданным, и говорил только одно, ударяя себя в грудь: Боже, будь милостив ко мне, грешнику (Лк, 18:13).

Сегодняшний рассказ завершает удивительное резюме, нравственная максима, которую произносит Сам Спаситель, и заключается она в следующих словах: Сказываю вам, что сей (то есть мытарь) пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк, 18:14).

Это Евангелие, очевидное в своем внутреннем содержании, напоминает нам о необходимости нескольких констант внутреннего существования и внутреннего бытия человека. Во-первых, обратим внимание на, может быть, не на самой поверхности лежащее обстоятельство. И мытарь, и фарисей, каждый по-своему, были простыми людьми.

Мытарю не была свойственна переусложненность, замутняющая сознание современного человека. Когда-то, да и сейчас, наверное, он в жизни своей много грешил. Собственно, выбор деятельности уже означал принятое решение: согласен на грех. Но при этом он не стал оправдывать себя, не стал себя тешить мыслями, что иные грешат еще больше, что он, достигнув высокого положения, может принести немалую пользу Родине, что обстоятельства таковы, что он стоял перед неизбежным выбором: дети, семья, жена – куда было деваться? Ничего подобного он не говорил. Он тяжко грешил, но и сокрушенно каялся, никак не оправдывая свою греховность. И в этой простоте покаяния, именно в простоте, не в самооправдании, вышел не от себя, но от Бога оправданным более, чем другой.

Фарисей, собственно, тоже не был слишком мудреной личностью. Он мыслил и поступал так, как мыслили и поступали люди его сословия, те, кто жил рядом с ним. Следовало соблюдать законы и посты – он и соблюдал их. Полагалось изучать Священное Писание – он изучал, и делал это тщательно. За это ему причитались признание и уважение – он принимал их как должное. Он жил с сознанием того, что он хороший человек, который творит богоугодные дела. Чего еще можно от него требовать? И за все это – мы можем сказать, что и в некой душевной простоте, – он благодарил Бога.

Думается, что полностью соответствовать ни одному из этих двух типов сознания современному человеку уже не удастся. Даже тот, кто живет по-фарисейски, все равно обладает некоей многослойностью. Ведь человек, которого в наше время можно уподобить фарисею, почти наверняка читал Евангелие, знает эту притчу, будет рассуждать примерно так: «Я, конечно же, фарисей. Посты, уставы церковные соблюдаю, деньги жертвую, принимаю участие во всем, что делают современные фарисеи. С другой стороны, я же себя за это фарисейство и осуждаю. Но, с третьей стороны, отказаться от него не могу. А с четвертой, сознаю свою отвратительную интеллигентскую расслабленность, корю себя за нее». И таких слоев у кого-то будет до десяти, а у кого-то и до сотни, как в торте «Наполеон». Так же и грешник сегодняшний, подобно мытарю, тоже часто не способен раскаяться в душевной простоте. Грешить он, конечно, не перестанет, но будет осознавать, что нарушает волю Божию, примется по этому образу рефлексировать и лишь приобретет какие-нибудь новые комплексы.

Помимо очевидного, на поверхности лежащего смысла, сегодняшнее Евангелие говорит: «Хочешь от этого избавиться – будь прост. Замечаешь за собой грех – просто осуди его в себе. Примечаешь в себе ложное благочестие – сумей просто от него отказаться и быть честным перед Богом». В позапрошлом веке Оптинский старец Амвросий сказал ставшие крылатыми слова: «Где просто, там ангелов со сто, а где хитро, там ни одного».

И еще об одном в связи с сегодняшним Евангелием коротко хотел бы вам сказать. Обратим внимание, в каком внутреннем расположении стояли в храме и, скорее всего, ушли из него два этих человека. Фарисею было хорошо. Он помолился, можем предположить, что на уровне психосоматики ощутил некую теплоту душевную. Побыл, сколько полагалось, в храме и ушел, вероятно, с ощущением, что Бог его, хорошего человека, слышит и принимает, ушел с ощущением внутреннего душевного религиозного комфорта.

А мытарь – совсем не так. Удары себя в грудь, вопль Боже! будь милостив ко мне грешнику (Лк, 18:13), по крайней мере в этот момент, не завершаются никаким катарсисом. Мы знаем, что о нем решил Бог, но сам-то мытарь этого не знает! Он уходит с таким же внутренним неспокойствием и дискомфортом.

Сегодняшнее Евангелие в преддверии Поста неслучайно призывает православных убегать от поиска комфорта хотя бы в области религиозного мировоззрения и помнить, что христианство – религия не успокоенности, но осознания себя человеком, который идет по пути, оступается, соскальзывает, падает, чувствует от этого неудобство и боль, но все равно должен продолжать идти, потому что в конце пути – свет и радость.

Протоиерей Максим Козлов

Неделя о Закхее

Евангелие от Луки, 19:1-10

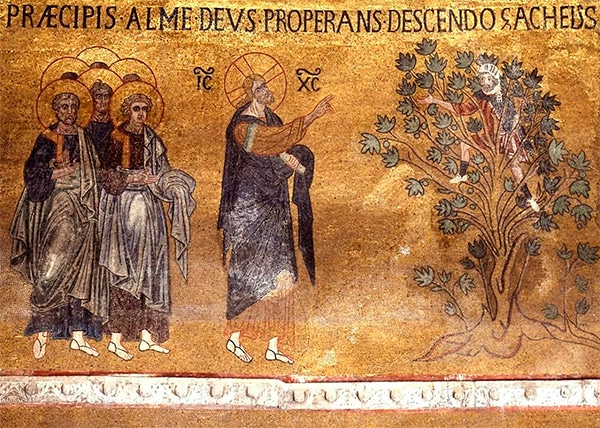

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Сегодняшний короткий рассказ евангелиста Луки – рассказ о поступке. Собственно, все это Евангелие есть описание поступка человека, может быть, первого совершенного им в своей жизни.

Перенесем реалии в нашу действительность, чтобы контекст евангельского рассказа был нами осознан во всей остроте и необычности поступка, совершенного Закхеем, которого евангелист Лука называет начальником мытарей (то есть финансовых, налоговых инспекторов).

Закхей – человек богатый, на что указывает евангелист. Мы и сейчас знаем, что, как правило, работники и начальствующие финансовых и налоговых контрольных органов – люди не бедные. Ну, так получается. Работа сложная и высокооплачиваемой должна быть.

Закхей был деньгами богат, а ростом мал – тут уж никакими средствами себе не добавишь, даже наномедицина пока еще не научилась наращивать людей, достигших зрелого возраста, на пару локтей.

И вот этот Закхей совершает неординарный поступок: зачем-то он выходит послушать Того, о Ком, собственно, мог попросить, чтобы ему отчет принесли. Иисус из Назарета, Учитель нравственности, Пророк, каким считали Его на тот момент современники, приходит в город Иерихон, где живет Закхей, и тот, начиная свой поступок, совершает первое нерядовое действие – выходит навстречу Спасителю сам. Охранников, правда, тогда не было в таком количестве, как у теперешних начальствующих лиц, но все ж таки главы финансовых инспекций, налоговых органов обычно в толпе не ходили.

Закхей понимает, что из-за малого роста в толпе он лишился всех своих прежних сословных и социальных преимуществ. На месте происшествия оказаться-то он оказался, но видеть ничего не может. И тогда он совершает второе, куда более экстраординарное действие: залезает на дерево. Это было примерно так, как если бы сейчас привезли Пояс Богородицы или мощи какого-либо святого, и какой-нибудь высокопоставленный чиновник не озаботился получением VIP-билета, а пошел и встал бы в очередь, которая начиналась на Фрунзенской набережной, и отстоял бы ее от начала до конца. Наверное, такие люди, есть, просто мы знаем не о них, а о тех, кто получал эти VIP-билеты. А потом, скажем, этот отстоявший очередь чиновник при приезде Святейшего Патриарха вдруг стал бы забираться на какую-нибудь оградку. Его бы охранники Храма Христа Спасителя отталкивали, а он бы продолжал забираться, не показывая никакие корочки, а просто бы говоря: «Видеть хочу, как святыню увозят из Храма Христа Спасителя». Вот нечто подобное, не меньшее совершил Закхей.

Не знаю, как реагировали на поступок Закхея в Иудее, может быть, пальцами показывали, а наши современники уж точно крутили бы у виска пальцем, потому что человек либо юродствует, либо выпил слишком много, либо вообще не понимаем, что делает. А Христос смотрит на него по-другому и говорит: Закхей! сойди скорее, слезай с дерева, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме (Лк, 19:5). То есть, из всех жителей Иерихона Христос для того, чтобы отдохнуть под кровом с учениками, выбирает дом доселе никогда не встречавшегося Ему Закхея. И тот, конечно, поспешно сошел и принял Его с радостью.

Народ стал возмущаться. Прогрессивная общественность, естественно, стала говорить: «Ну вот, учитель нравственности к кому пошел – к пособнику римлян, коллаборационисту, мироеду, который выколачивает из честных тружеников налоги. Вот она, цена нравственного учения!». Евангелист об этом коротко говорит: начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку (Лк, 19:7). Представим, какая буча поднялась бы в нынешних фейсбуках и Интернет-изданиях.

А Закхей, которому в этот момент уже было не до внешнего мира, который уже перешел внутренний порог, отделяющий его от существа, детерминированного социальной средой и ожиданиями окружающих, к человеку, который есть личность пред Богом, образ и подобие Божие, в этот момент говорит: Господи, половину имения моего отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо (Лк, 19:8).

Опять же, знаем ли мы нынешних богачей, не важно, в государственных органах или с так называемым частным капиталом, которые бы совершили нечто подобное? Не просто жертвовали бы тогда, когда власти велели жертвовать, строили то, без вклада во что собственный бизнес было бы не сохранить, а раздали бы половину своего имущества, а из оставшегося (немало, значит, было денег) выплатили бы четырехкратную компенсацию всем, кто был ими обижен.

В ответ на этот безумный, с точки зрения мира, поступок Закхей слышит слова: Ныне пришло спасение дому сему, потому что и этот человек сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Лк, 10:9-10). Этот евангельский рассказ о поступке завершается великим утешением. За безумный поступок, который выводит человека к Богу из логики жизненных предопределенностей, Господь вознаграждает неизмеримо. Вознаграждает в этой жизни тем, что дальше жить можно с внутренним ощущением если не чистоты совести, то осознания, что что-то в этой своей жизни ради Бога и ради Его правды смог сделать. Вознаграждает и главным – спасением в вечности, ради которого, как понимает христианство, человек и создан.

Сегодняшнее Евангелие читается в Церкви раз в году в преддверии подготовительных недель Великого Поста. А еще – всякий раз, когда священник совершает чин освящения жилища, приходя по просьбам людей в их дома, квартиры, коттеджи, апартаменты и так далее. И неслучайно, потому что это Евангелие – еще и напоминание каждому человеку не только о Закхее, но и о возможности свой дом сделать таким, чтобы в него мог зайти Христос, чтобы жизнь правды, света, Бога стала в нем возможна.

Протоиерей Максим Козлов

Предпразднство Богоявления. Слово о подготовке к Таинствам

| Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. Мк:1:1–8 |

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Сегодня на Божественной литургии, дорогие братия и сестры, мы слышали с вами самые первые стихи Евангелия от Марка. Если мы сейчас вспомним с вами начала всех четырех Евангелий, то увидим, что они различаются. Апостол и евангелист Иоанн в начале своего благовестия говорит о вечности, свидетельствует о Христе как о подлинном Сыне Божием, Боге от Бога, Свете Истинном от Света Истинного, о Логосе, Слове Божием. Апостол и евангелист Матфей начинает свое Евангелие с Авраама, тем самым связывая Спасителя со всеми бесчисленными его предками и через них — со всем человеческим родом. Апостол и евангелист Лука свое евангельское повествование начинает с события Рождества Христова, вновь и вновь свидетельствуя о том, что вера наша опирается, в том числе, и на то, что произошло в человеческой истории. Это всегда — присно есть, было и будет — больше того, что можно сказать словами, есть, было и будет в Вечности, но одновременно на земле началось в истории, при Августе Кесаре, когда была перепись, им учиненная, когда Бог явился во плоти, в конкретном месте и в конкретный год бытия тварного мира. Апостол и Евангелист Марк начинает свое благовестие с начала общественного служения Господа нашего Иисуса Христа, с Его Крещения на реке Иордан.

По сути, Евангелия и имеют эти три начала и одно безначалие. Начало, связанное с рождением Спасителя и с человеческой историей, начало, связанное с выхождением на проповедь, то есть на общественное служение, и то, что связано с домостроительством нашего спасения в вечности. То, что было определено на предвечном Совете Пресвятой Троицы, — искупительная Голгофская жертва, Крест и Воскресение Бога и Спасителя нашего, Богочеловека Господа Иисуса Христа.

Одной из важнейших составляющих евангельского повествования является рассказ об общественном служении Господа нашего Иисуса Христа. С этого начинает апостол и евангелист Марк. Он предваряет слова о том, что было сделано Самим Спасителем, рассказом о предшественнике, Предтече и Крестителе Иоанне. Мы знаем, в чем состояла главная проповедь и главное действие Иоанна Предтечи, — в том, что он крестил в Иордане, крестил – то есть погружал полностью. Это слово никак ни в еврейском, ни в греческом языке со словом «крест» не связано, у нас по-русски иногда бывает не вполне правильное желание соединить. Да, конечно, наше крещение теперешнее есть плод искупительной Жертвы Спасителя на Кресте, но вообще-то слово «крещение» означает «полное погружение» и результат его — омовение человека от греховных скверн.

Итак, Иоанн крестил в Иордане, и это крещение было крещением покаяния, а главными словами его проповеди было «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», то, с чего и Сам Спаситель потом начал Свою проповедь. Крещение от Иоанна во Иордане еще не приносило людям плодов спасения. Человек не мог примириться с Богом за счет только этого крещения, для этого должно было совершиться то, что Господь совершил на Голгофе, и Воскресение. Но оно было очень важным, иначе Евангелие не повествовало бы о нем с такой подробностью. Крещение Иоанново готовило человеческие условия для того, чтобы тот дар Божий, то величайшее чудо и благодеяние Божие, которое было совершено Спасителем на Кресте, людьми могло было быть воспринято. Тот, кто душу свою приготовил к покаянию, даже еще не принесшему прощения грехов, но принесшему осознание своей греховной немощи, тот стал готов и к восприятию того великого, что Бог совершил через Голгофскую жертву.

Можно сказать, что это соотнесение Иоаннова крещения и Крещения и подвига Спасителя потом было навсегда удержано и в вере, и в строе церковной жизни. Можно сказать, что нынешнее оглашение перед крещением и есть составление тех человеческих условий, которые делают возможным усвоение человеком дара, который дается ему в крещении. Так, скажем, и приготовление человека к Таинству покаяния, серьезное и ответственное, не примирит его с Богом само по себе, как бы он ни говорил перед Небом «Господи, я согрешил», ибо это может быть совершено только в Таинстве покаяния, но делает возможным то, что дар, который в покаянии дается, как в Таинстве, человеком будет усвоен.

Тем самым сегодняшнее событие и усвоение его Церковью напоминает нам о двух важнейших составляющих каждого церковного Таинства, в том числе и Таинства крещения, и Таинства покаяния. Каждое Таинство, когда оно совершается правильно, по установленному Церковью чину, заповеданному нам от апостолов и восходящему к главному, к тому, как научил их Господь Иисус Христос, является объективным. Таинство совершается, даже если его совершает в иных случаях не самый достойный пресвитер и воспринимает не самый приготовившийся человек. Оно есть дар Божий, оно совершается вне зависимости от заслуг конкретных людей, а потому, что Бог даром нам это Таинство дает, как плод Его Голгофской жертвы. Но одновременно, чтобы это Таинство стало благодатно действенным в нашей жизни, чтобы мы смогли воспринять его результаты в этом земном бытии, чтобы они стали для нас и начатком жизни вечной, от нас требуется приуготовление. Так же требовалось для ветхозаветных людей приготовление через крещение Иоанново и проповедь Иоанна — к тому, что будет проповедовать и совершать Господь Иисус Христос.

Таковую веру мы должны с вами хранить: мы должны крепко верить, что всякое Таинство, совершаемое в Церкви, — крещение, исповедь, Причастие, соборование, любое другое — совершается благодатью Божией, независимо от достоинств людей, его совершающих — епископов, священников, мирян, его воспринимающих. Эта вера должна быть крепка, и никогда мы не должны смущаться, узнавая нечто о священнике, епископе или о себе самих: полноценно ли было Таинство. Оно не людьми совершается, оно есть действие благодати Божией. Но одновременно каждый из нас о себе должен помнить: если я хочу, чтобы этот дар благодати Божией был мной усвоен во спасение, а не прошел мимо меня, и тем более не стал мне в осуждение, я должен со всяким тщанием к Таинству подготовиться.

Говорю это и в отношении Таинства Причастия, ибо сейчас есть в разного рода околоцерковных изданиях странные мнения о том, что люди, часто причащающиеся, не должны к Причастию готовиться. Иной раз даже приходится слышать, когда священники говорят людям: «Причащайтесь каждый день». Хорошо причащаться каждый день, — три канона будешь каждый день читать, правило, говеть будешь всю жизнь? Да нет, зачем, если каждый день причащаешься, тебе особо ничего не надо. Будешь ходить радостным и довольным, и все у тебя будет. Если бы это было так, если бы от одной частоты Причастия человек становился бы святым, то все священники должны были бы быть причисляемы к лику святых. Ибо многие из них служат три, четыре, пять раз в неделю, и если бы с ними механически все совершалось, то можно было бы их всех канонизировать, но так не происходит, и то, что мы не святые, вы очень хорошо видите и знаете.

Так вот, и для мирянина, речь должна идти о благоговении всякий раз: если он причащается достаточно редко, да увеличит он срок говения, от трех дней до недели, как то делали наши благочестивые предки в девятнадцатом столетии. Вспомните, как говели люди, причащавшиеся прежде только многодневными постами: они седмицу в храме проводили, молились на каждом утреннем и вечернем богослужении, а потом подходили к Чаше. Если, как многие из нас, мы причащаемся чаще — раз в месяц, два, или некоторые еще чаще, — поговейте хотя бы два-три дня, но тем не менее приготовьтесь, измените свою жизнь хотя бы на эти дни, больше помните о величии святыни. Это будет исполнением того, о чем говорит сегодняшнее Евангелие, — приуготовлением себя покаянием к восприятию дара Божия, который тогда может быть нами усвоен во спасение.

Будем стараться каждое евангельское повествование так соединять с жизнью Церкви и со своей жизнью. Ведь Евангелие, как мы говорили в начале, осуществляется и в вечности, и в истории, и в жизни каждого конкретного человека. Нашей задачей является видеть евангельскую правду, верить в то, что она есть конечная истина в вечности, применять ее и к своей жизни.

Аминь.

Протоиерей Максим Козлов

Родословие Христа. Проповедь в Неделю пред Рождеством Христовым, святых отец

Евангелие от Матфея, 1:1-25

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

В это воскресенье, дорогие братья и сестры, называемое на языке церковного устава Неделей святых отцов, еще раз вспоминаемых праведников Ветхого Завета, канун, сочельник грядущего великого и светлого праздника Рождества Христова, на богослужении читается очень необычное Евангелие, которое состоит из двух частей.

По поводу первой части можно вспомнить слова Мандельштама: «Я список кораблей прочел до середины». И вот здесь первая часть – это длинный перечень имен тех людей, которые были прародителями Христа по плоти. А потом следует короткое повествование евангелиста Матфея о событиях, непосредственно предшествовавших рождению Господа Иисуса Христа. Вот уже дверь приоткрыта, уже стук раздается, но еще несколько часов нужно дождаться праздника, самого события пришествия Бога в этот мир.

Обратимся к первой части евангельского повествования, к этому наверняка вызывавшему непонимание у многих перечислению имен, кого родил Зоровавель, кого родил Фарес, кого родил Зара и так далее. Мы увидим, что этим длинным-длинным списком евангелист говорит об одном очень важном принципе веры христианской, на котором Церковь твердо настаивает и который неотъемлем от исторического христианства.

Рождество Христово – одно из главнейших событий истории спасения Богом человеческого рода. Первородный входит во Вселенную, Бог Слово, превышающий не только все тварное, но и всякое понятие, которое тварный разум может иметь, становится подобным нам человеком, подобным во всем, кроме греха, не слитно и не раздельно принимая в Свою Божественную Личность (на языке богословия церковного – Божественную Ипостась) человеческую природу. Однако это приятие Богом человека, соединение Бога с тварным миром и человеческой природой, не следует представлять себе в духе античных трагедий, где был хорошо известный филологам и изучавшим историю литературы драматургический прием «Deus ex machina» («Бог из машины»), когда в конце произведения то или иное божество неожиданно входило в действие и всех расставляло по своим местам. В христианском понимании история есть процесс богочеловеческий, и спасение человеческого рода не есть нечто извне ему усвояемое Богом. Что-то вроде того, когда добрый родитель, не слишком спрашивая собственного ребенка, принудительно делает то, что считает нужным для пользы его души, воспитания и благоустроения в этой жизни. Мы и называем Бога «Отец наш Небесный». Но Его отношение именно что отеческое, ибо мудрый родитель не только будет понуждать своих детей к правильному, но и будет воспитывать в них стремление к этому.

И вот Бог воспитывает человеческий род через длинную-длинную череду поколений. Откройте Новый Завет и взгляните на эти имена. Многих вы узнаете. Давид был великим царем, про Соломона все знают. Можно вспомнить еще два, три, четыре имени тех, которые были видными с точки зрения гражданской, обычной истории. Но в основном это рядовые личности, которых никогда бы не упомянули летописцы, причем одни были святыми, другие – нет. В жизни большинства из них все было перемешано, так что определенные периоды жизни были светлыми, определенные – темными. Во всем, или по крайней мере в очень многом, они были подобны нам.

Если вдумаемся, откроем Библию и почитаем об этих людях, то увидим, как удивительно, с одной стороны, таинственно, а с другой стороны, видимо для нас происходил этот процесс выковывания в человеческом роде лучшего, если угодно – иконы человеческого рода. Как поколение за поколением худшее отсекалось, а лучшее накапливалось и как поколение за поколением человеческий род готовился к тому, чтобы в мир пришла Та, – не случайно именно в этом смысле называемая «Избранная из род в род», – Которая сможет ответить Архангелу: се, Раба Господня; да будет мне по слову твоему (Лк, 1:38). И тогда Бог в Ней воплотится, чтобы стать Спасителем нашим в этом мире.

Христианство относится к человеческой истории не как к чему-то внешнему, необязательному и факультативному, что может быть в любой момент отодвинуто на периферию главных фактов нашего спасения, а как к процессу, через который Бог совершает спасение каждого из нас. Он вошел в этот мир как Младенец, Которого мы встретим этой ночью, к Которому придем, забыв все пустые, ненужные разговоры о плохих и хороших, своих и чужих, тех, кто нам нравился или нет, потому что около Него это все замолкает. Подводившая к Нему история соприкасается с вечностью и в этой вечности растворяется. И сегодня в пещере Рождества нам в эту вечность открывается такой ясный и такой манящий вход.

Протоиерей Максим Козлов

О званных на пир. Проповедь в Неделю святых праотец

Евангелие от Луки, 14:16-24

Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже всё готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не могу придти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных.

Сегодняшнее воскресенье в церковном календаре называется воскресным днем, или Неделей святых праотец, то есть ветхозаветных праведников, прародителей Христа по плоти. И именно в это воскресенье церковный Устав предписывает нам слушать притчу, которую мы только что прочитали. Эта же притча в одно из воскресений звучала в рассказе апостола и евангелиста Матфея. Совсем немного сюжетов, которые Устав предлагает нам для двукратного прочтения. Этим подчеркивается особая значимость повествования.

Обратим внимание на то, что в сегодняшнем повествовании сначала говорится о трех категориях людей, которые не пошли на зов жениха, на зов Божий, и каждый нашел свои причины. Один сказал, что купил земельный участок: у него есть теперь недвижимость, и он должен пойти ее посмотреть. Второй заявил, что приобрел упряжку волов и должен оценить, насколько они соответствуют уплаченным деньгам. Наконец, третий отговорился тем, что женился. Какие уж тут званые ужины у других людей! У него своя радость и свой праздник, молодая жена, в конце концов.

По сути дела речь идет о людях, либо обладающих неким имуществом (первая категория), либо увлеченных своим делом, как человек может увлечься современной многосильной упряжью, или же о людях, приверженных семейным радостям. Получается, что три этих житейских обстоятельства (у каждого свое) оказываются внутренним препятствием для того, чтобы откликнуться на голос Бога и оказаться вместе с избранными. И званые избранными не оказываются.

Несомненно, что, скажем, само по себе имущество – вещь неплохая. Хотя Господь и предупреждает в Евангелии об опасности богатства, но не вовсе же имущества. Мы же не слышим здесь, что приглашенный на вечерю Господню был каким-нибудь латифундистом или отнимал землю у бедных путем рейдерских захватов. Участок, который он купил, скорее всего, ничем особенным не отличался от прочих. Может быть, не шесть, а, скажем, тридцать соток у него было под Иерусалимом, которые следовало еще и обустроить и которые, конечно, придавали человеку определенный социальный статус. Плохо ли это само по себе? Да нет, конечно.

Достойно ли осуждения, что человек владеет профессией, увлечен ею, как второй упомянутый в притче? Опять же нет. Само по себе добросовестное занятие каким-то ремеслом более чем похвально. Неужели христианин не должен добросовестно трудиться?

И уж тем более плохо ли создавать семью и любить своих домашних? Разумеется, нет.

Однако и первое, и второе, и третье обстоятельство оказалось препятствием на пути в Царство Небесное, и, значит, дело не в предмете, которым мы обладаем, а в том значении, которое ему уделяем. В этом смысле и имущество, и профессия, и семья могут оказаться препятствиями для нашего спасения. Эти возможные препоны перечислены в таком порядке не случайно; именно поэтому стоит их в таком порядке и запомнить.

Можно так сильно озаботиться имуществом, вне зависимости от того, насколько оно значительно, что нельзя уже будет оставить попечение о нем ради попечений более высоких.

Можно настолько полюбить свое дело, свою профессию – журналистику, к примеру, или художественное творчество, – что занятия эти не позволят откликнуться на зов Бога, если ради этого призыва их нужно будет оставить. В наше время, кстати, это искушение ничуть не меньше, чем искушение имуществом, хоть нынче и говорят о том, что наступило время господства золотого тельца. Сколько людей сейчас говорят о невозможности оторваться от своих забот! Их даже называют специальным словом – трудоголики. Для них труд становится целью и смыслом жизни, и не только для Бога, но даже для окружающих уже не остается ни времени, ни сил. То и дело слышим: «Папа устал, не беспокойте его, он же столько работает, обеспечивая нас». Или другое: «Зачем матери заниматься детьми? Мама начальница, она может и няню нанять. Та даже лучше справится, чем сама мать». Или другой вариант. Как молиться, если в голове одни чертежи, если в шесть часов утра приходится уезжать, а возвращаться к полуночи, чтобы не стоять в пробках? Такой человек, конечно, и времени-то не имеет, чтобы услышать зов Божий.

Работа и имущество не могут быть абсолютными ценностями, так же как ими не могут быть – и это, наверное, труднее всего принять человеку, знакомящемуся с христианством – и человеческие отношения сами по себе, даже если речь идет о самых близких людях: родителях, детях, супругах, братьях и сестрах. Если любовь к ним доходит до безоглядного жертвенного самозабвения и перестает быть любовью Христа ради, она также может помешать оказаться среди избранных, она может превратиться в свою противоположность.

Впрочем, мы сегодня узнали и о тех, кого Бог у Себя собрал. Это тоже довольно неожиданная категория. Ими оказались люди, не обремененные ни имуществом, ни особыми увлечениями, ни семейными связями, но обладающие одним очень важным внутренним качеством: они ни к чему в этой жизни не прилепились настолько, чтобы из-за этого не услышать голоса Божия, и у них не было ничего иного, что сделалось бы смыслом их существования. Они были – здесь мы употребим слово, которое нужно не разменивать слишком и часто не говорить – по-настоящему свободны. Именно поэтому им удалось откликнуться на Господний призыв.

Вот об этой свободе Создатель нам порой, не очень часто, напоминает в Евангелии и в нашей жизни – иногда через несчастья, жизненные поражения, постигающий кого-то финансовый крах. Но ведь к этим обстоятельствам можно отнестись и просто сказав: «Слава Богу!» Многие теперь смогут заняться чем-то иным, увидеть перспективу жизни не только в контексте увеличения достатка и достижения к шестидесяти- или семидесятилетию на три ступеньки выше социального статуса. В конце концов, этот статус мы не заберем с собой.

Сегодняшнее Евангелие всего за несколько дней до Рождества Христова напоминает как раз о том, что в нашей жизни есть нечто выше земного бытия. Да и само Рождество не стоит разменивать на елки, подарки, корпоративные вечеринки и престижный отдых за рубежом. К священнику многие подходят и просят: «Благословите уехать». А куда уехать? Со второго января начнется строгий пост. Потом люди вернутся и будут оправдываться: «Мы не постились, были путешествующими, все равно хотим причаститься на Рождество, пустите нас». Как будто они не понимали, что уезжали именно в дни строгого поста, и уезжали ведь развлекаться. А куда священнику деваться? Он опять скажет: «Прощаю, разрешаю». Он же не сторож при Таинствах. Но только люди сами себя часто лишают того, что могут получить на великий праздник. Сколько людей станет утверждать, что невозможно было не пойти на корпоративную встречу Нового года! Но пусть хоть один честно скажет себе: «Так ли невозможно было не пойти?» Неужели из-за этого уволили бы с работы или перестали бы здороваться сослуживцы? Просто не хочется признаться, что не хватило воли и мужества отказаться от бесплатного угощения и довольно приятного времяпрепровождения.

И вот если мы переведем высокие слова Евангелия в практическую прозу нашей жизни, то мы и перед собой увидим выборы, которые сможем и должны осуществить. По крайней мере осознаем ответственность за те шаги, которые в эти ближайшие дни сделаем.

Протоиерей Максим Козлов